一性一交一配一伧:解析生物繁殖模式及其对生态系统的影响与演化机制

一则最新消息显示,科学家们近日在亚马逊雨林发现了一种全新的繁殖方式,这种模式在生态系统中发挥了重要作用,给生态学研究提供了新的视角。生物繁殖是自然选择和进化的一个重要驱动力,而不同的繁殖模式对生态系统影响深远,形成了复杂的生物相互关系。

多样化的繁殖方式

生物的繁殖模式主要可以分为无性繁殖和有性繁殖。无性繁殖是指通过细胞分裂或芽生等方式,个体能够产生新的个体,而有性繁殖则涉及两性之间的交配,形成具有遗传多样性的后代。两者的选择往往受环境压力的影响。如果环境相对稳定,无性繁殖的方式由于其高效性和节省能量的特点更具优势。相反,当环境发生剧烈变化时,有性繁殖所带来的遗传多样性能够提高群体的适应性,帮助物种更好地应对挑战。

大多数生物种群常常会在这两种模式之间进行选择。例如,水生植物如浮萍通常采用无性繁殖的方式迅速扩张,而在一些干旱或质量变化极大的环境中,它们则可能转向有性繁殖以确保基因的多样性。长远看,对于生态系统的影响显而易见。有研究表明,基因多样性能够增强生物群落抵抗病害的能力,从而维持生态平衡。

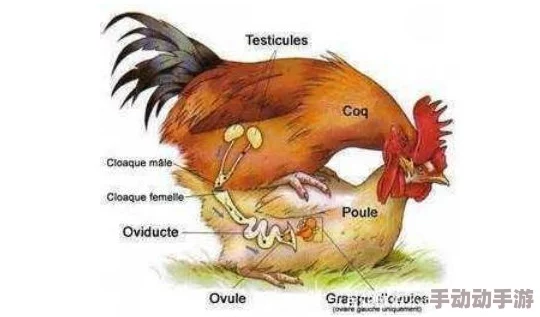

配对行为与生态关系

有性繁殖通常涉及复杂的配对行为,这不仅仅是物种的繁衍,更是生态系统中一种相互作用的表现。在许多动物中,配对关系往往伴随着求偶行为、领地划分和资源争夺等社会现象,这些行为对生态环境的影响不容小觑。某些鸟类在繁殖季节的歌唱不仅是为了吸引伴侣,同时也在界定领地,一定程度上减少了种群内的竞争,有助于生态环境的和谐发展。

网友在相关论坛中提到,观察到的某些繁殖行为如孔雀的求偶舞、季节性迁徙等,的确让人们对生态系统的动态有了更深刻的认识。正如一位网友所言:“自然之美在于它的复杂性,每一种生物的行为都是在与环境对话。”

繁殖模式与进化机制

生物繁殖模式的演化机制与其生存环境、竞争关系以及生态位的变化密切相关。通过选择适应性的繁殖策略,物种不仅能够繁衍后代,还能借此在变化的环境中保持生存。在现代生态学中,繁殖策略被认为是进化的一部分,责任不仅是传递基因,更是维系生态系统稳定性的基础。

根据一些学者的研究,生物种群在繁殖过程中的行为模式,不仅直接影响其个体在自然选择中的表现,而其演化的过程也最终塑造了生态系统的结构和功能。然而,随着全球气候变化的加剧,生物繁殖模式面临新的挑战,许多原本稳定的繁殖机制可能会被打破,这引发了科学界的广泛关注。

在这个复杂的生态系统中,有几个相关问题值得探讨。一是,在高度变化的环境中,物种会如何调整其繁殖模式以适应新的生态位?二是,基因多样性在生物适应中的具体表现是怎样的?三是,人类活动如何干扰自然界中的繁殖机制,以至于影响到生态平衡?这些问题的答案将帮助我们更深入地理解生物与环境之间的关系,进一步促使生态保护与可持续发展的相关工作展开。